A new tool for monitoring atmospheric aerosols in Antarctica is shedding light on their climatic effect

The polar regions, whose glaciers are an invaluable archive of scientific data, provide a particularly suitable environment for research on the atmosphere and climate. By analysing the stratification of micrometric particulate matter in ice cores, it is possible to reconstruct past atmospheric aerosol circulation and loading, which influence the Earth’s radiative balance. However, below a certain depth, layers become thinner and thinner. The information obtainable from ice cores by any tool is intrinsically limited by a temporal resolution that is rarely finer than one year. Curiously enough, in this case, some help in interpreting the past comes from a better knowledge of the characteristics of today’s aerosols.

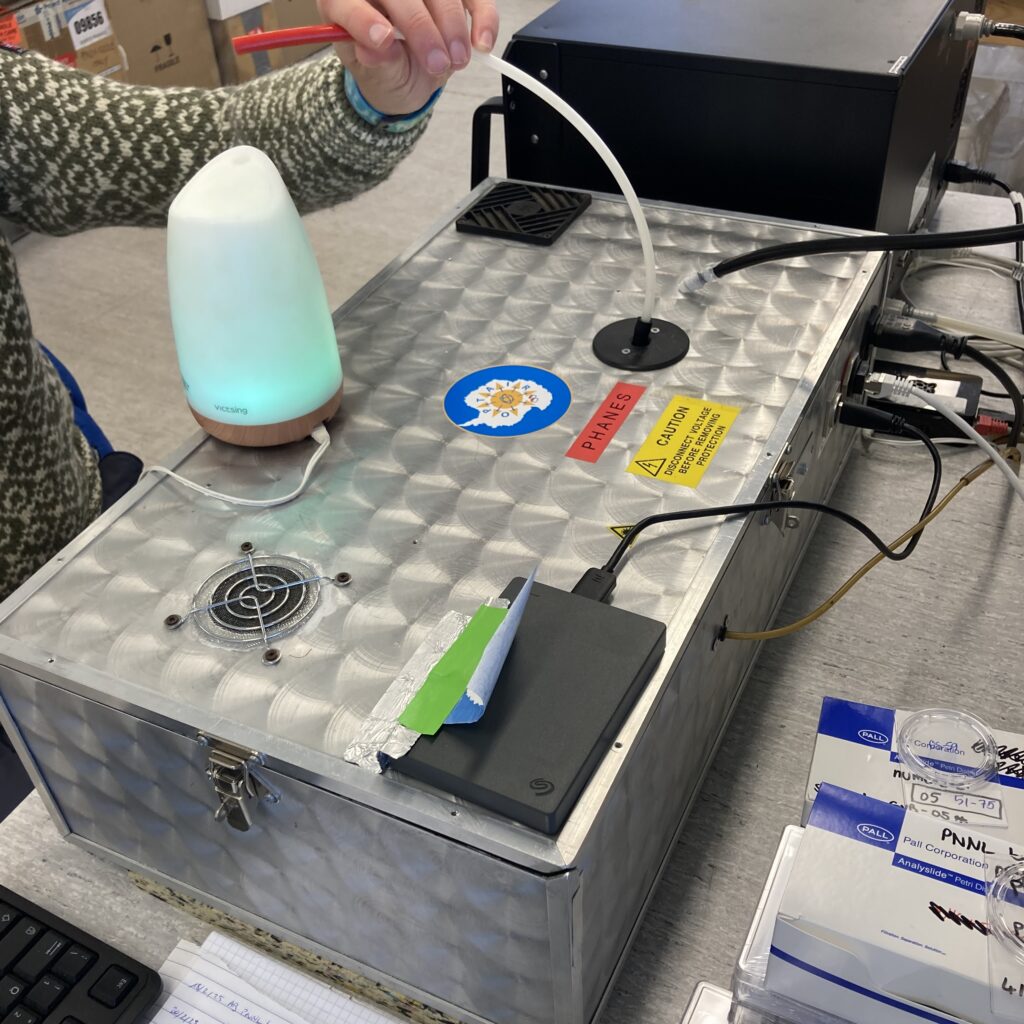

Since 2019, an optical characterisation campaign of atmospheric aerosols has been underway at Concordia, the Italian–French research station at Dome C in East Antarctica (75°05′59″S, 123°19′56″E). The measurements are taken with OPTAIR, an innovative instrument based on the SPES (Single Particle Extinction and Scattering) technique and developed by Marco Potenza, head of the Instrumental Optical Group (instrumentaloptics.fisica.unimi.it) at the Aldo Pontremoli Department of Physics.

In a newly published article (nature.com/articles/s41598-025-23538-2) the authors discuss the results of the first year of continuous measurements: a pioneering database of the optical properties of aerosols that dictate how they interact with solar light. By combining OPTAIR’s high-temporal-resolution data with chemical and meteorological observations collected on site, the researchers identify the composition of the particles and link them to specific transport events. The detected particles are mainly composed of sea salt, with an additional contribution from mineral dust transported from desert regions, which travels thousands of kilometres through the stratosphere.

OPTAIR has been operating continuously for several years alongside the station’s existing instrumentation; optical data are acquired and compared with simultaneously collected chemical and meteorological data. Cross-referencing this information makes it possible to narrow down the possible sources and transport pathways of aerosols while also assessing their effect on the Earth’s radiative balance.

The study shows that more than a third of the particles were deposited in winter, during very brief air-mass subsidence events carrying a large load of aerosols all at once. On the other hand, when glaciological samples are the only data available, aerosol concentration cannot but be estimated as an average, due to limited time resolution, as mentioned earlier. The significant fluctuations in aerosol load over time indicate that their concentration in ice cores is an unreliable estimate of the actual annual average in the atmosphere, which could lead to significant overestimations of their climatic effect. The results, therefore, support the critical role of continuous, in situ measurements in correctly interpreting ice core records. Since these give an irreplaceable viewpoint on the distant past, investigating aerosols even today can advance research on climate history and the effects such minute particles have on it.

Title of the publication: Monitoring optical properties of atmospheric aerosols at dome C, East Antarctic Plateau, provides insights into radiative transfer estimates

Authors: Marco A.C. Potenza, Llorenç Cremonesi, Silvia Becagli, Barbara Delmonte, Massimo Del Guasta, Virginia Ciardini, Claudio Scarchilli, Bruno Paroli, Andrea Passerini, Alberto Pullia, Rita Traversi & Valter Maggi

Journal: Scientific Reports, 15:39793, nature.com/articles/s41598-025-23538-2

Dall’Artico all’Antartide: due nuovi dispositivi ottici ideati alla Statale di Milano per lo studio del clima

Il team di Strumentazione Ottica dell’Università di Milano ha inventato due nuovi strumenti ottici nell’ambito dei progetti di ricerca SPARK, alle isole Svalbard, e OPTAIR, in Antartide. Il primo è in grado di misurare contemporaneamente la propagazione della luce, la stratigrafia e la dimensione dei cristalli di ghiaccio nel manto nevoso: la misura in tempi più rapidi e in maniera più precisa di come la luce si propaga nella neve consentirà di studiare l’andamento e il rischio climatico. L’altro, al Polo opposto, in Antartide, per monitorare l’aerosol atmosferico, la sua deposizione al suolo e il suo effetto climatico. I risultati del primo anno di misure pubblicati su Scientific Reports.

Il gruppo di Strumentazione Ottica dell’Università degli Studi di Milano, coordinato da Marco Potenza, ha condotto due studi agli estremi opposti del globo per ideare nuove soluzioni per lo studio del cambiamento climatico. Alle Isole Svalbard il team, nell’ambito di una attività sfociata recentemente nel progetto “SPARK: Snow Physical properties and Assessment of Radiative transfer in the snowpacK”, ha ideato uno strumento per misurare come la radiazione solare interagisce con la criosfera, elemento di fondamentale importanza per prevedere l’evoluzione climatica del nostro pianeta ma anche per individuare il rischio valanghe. La neve, grazie alla sua particolare struttura microscopica, è in grado di riflettere una grande quantità di luce solare: questo influisce molto su quanta energia viene assorbita o respinta dalla superficie terrestre. Di conseguenza, condiziona sia i processi idrologici sia il bilancio energetico, dal livello locale fino a quello globale.

Tuttavia, studiare queste interazioni è complesso. Il manto nevoso è un ambiente in continua trasformazione, composto da cristalli di ghiaccio, acqua liquida, vapore acqueo, inclusioni di aria ed altre sostanze. La sua struttura e composizione variano costantemente in risposta a diversi fattori. La neve fresca riflette molto la luce visibile, ma questo effetto diminuisce nel tempo, soprattutto se si depositano impurità come polveri minerali o black carbon. Queste sostanze aumentano l’assorbimento della radiazione, favorendo il riscaldamento e la fusione della neve. Anche la presenza di acqua di fusione all’interno del manto contribuisce a ridurne la riflettività. Questi meccanismi di rafforzamento sono particolarmente evidenti in zone sensibili al cambiamento climatico, come l’Artico e le Alpi italiane.

La luce interagisce profondamente con la neve: anche quantità molto ridotte di particelle assorbenti

possono modificarne la persistenza e la struttura. Inoltre, la radiazione solare attiva processi chimici e biologici di grande rilievo. Anche se penetra solo pochi centimetri, può innescare reazioni fotochimiche che trasformano sostanze come bromo, mercurio e materiale organico. La luce trasmessa fornisce anche energia per organismi che vivono sotto la neve, come alghe e microbi, influenzando i cicli stagionali. La neve, quindi, non è solo un materiale “fisso”, ma un ambiente estremamente attivo dal punto di vista fotochimico e biogeochimico.

“Nonostante ciò, la propagazione della radiazione nella neve è ancora poco compreso. I modelli numerici oggi disponibili richiedono molte ipotesi e dipendono da parametri complessi, mentre i dati raccolti direttamente sul campo sono limitati. Colmare questo vuoto è essenziale per migliorare la capacità di prevedere come neve e clima si influenzeranno a vicenda. Avere misure sperimentali più precise sulla propagazione della luce nella neve permetterebbe di comprendere meglio il bilancio energetico locale, i meccanismi di fusione e gli effetti sugli ecosistemi; e nelle regioni che si stanno riscaldando più velocemente, come l’Artico e le Alpi italiane, questa conoscenza è particolarmente urgente” spiega Luca Teruzzi, del gruppo di ricerca dell’Università Statale di Milano. Le regioni artiche, in particolare le isole Svalbard, offrono un ambiente unico a questo scopo, poiché salendo lungo i ghiacciai è possibile trovare diversi tipi di manto nevoso: a valle si trova neve più umida, che potrebbe essere stata inquinata dall’attività umana, mentre ad altitudini più elevate si trova neve più fredda e asciutta, meno densa e in grado di lasciar penetrare la luce solare più in profondità. Nelle Alpi italiane, sebbene sia possibile raggiungere altitudini molto più elevate, non è possibile trovare una varietà di manto nevoso così ampia.

Il progetto SPARK propone di superare i limiti di misurazione dei cristalli di ghiaccio grazie a una nuova sonda ottica sperimentale, progettata e costruita dal gruppo di Ottica Strumentale dell’Università di Milano. Commenta così Marco Potenza: “E’ sufficiente inserirla nel manto nevoso per ottenere, in modo semplice e rapido, dati quantitativi su vari parametri ottici con un’elevata risoluzione verticale. La tecnologia deriva da due prototipi già testati sul campo, che verranno ora integrati in uno strumento unico in grado di misurare contemporaneamente la propagazione della luce, la stratigrafia e la dimensione dei cristalli di ghiaccio. Questo permetterà di raccogliere molte più informazioni rispetto alle tecniche tradizionali (come misurazioni spettrali e snowpit), riducendo allo stesso tempo i tempi di misura. Questo approccio potrebbe rappresentare la base per lo sviluppo futuro di una stazione permanente completamente automatizzata e remota”.

Il progetto SPARK è stato recentemente insignito del SIOS Innovation Award 2025: SIOS (Svalbard Integrated Observing System) è un consorzio internazionale che riunisce università, enti di ricerca e istituzioni scientifiche che lavorano nell’arcipelago delle Svalbard, una delle regioni del pianeta in cui il cambiamento climatico è più rapido e visibile, con l’obiettivo di coordinare e integrare le osservazioni scientifiche dell’ambiente artico, favorendo la collaborazione tra gruppi di ricerca provenienti da diversi Paesi.

Il gruppo di Strumentazione Ottica della Statale di Milano è impegnato anche in un altro progetto, stavolta al polo antartico: da qualche anno i ricercatori hanno messo a punto un nuovo strumento per monitorare l’aerosol atmosferico e a fare luce sul loro effetto climatico. Le zone polari, i cui ghiacciai costituiscono uno straordinario archivio di dati scientifici, sono un ambiente particolarmente adatto ad attività di ricerca sull’atmosfera e il clima. Analizzando la stratificazione di particolato atmosferico in carote di ghiaccio si possono ricostruire la circolazione e il carico di aerosol nell’atmosfera del passato, uno dei fattori che influenzano il bilancio radiativo terrestre. Le informazioni ricavabili dalle carote di ghiaccio sono però limitate da una risoluzione temporale che raramente scende sotto l’anno, e la loro analisi dipende da una conoscenza dettagliata delle caratteristiche degli aerosol ai giorni nostri.

Dal 2019 è in corso una campagna di caratterizzazione ottica dell’aerosol atmosferico presso Concordia, la base italo-francese situata presso Dome C, nell’Antartide orientale (75°05′59″S, 123°19′56″E). Le misure sono acquisite con OPTAIR, uno strumento innovativo sviluppato da Marco Potenza, a capo del gruppo di Strumentazione Ottica del Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli. Nello studio pubblicato su Scientific Reports sono discussi i risultati del primo anno di misure, un pioneristico database delle proprietà ottiche degli aerosol che giungono in un luogo remoto percorrendo migliaia di chilometri attraverso la stratosfera. Un progetto finanziato dal Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide (PNRA), gestito dal CNR e attuato da ENEA. OPTAIR è basato sulla tecnica SPES (Single Particle Extinction and Scattering), e da diversi anni opera in continuo e in parallelo alla strumentazione di cui è dotata la base. Dai dati acquisiti si ricavano proprietà con cui il particolato interagisce con la radiazione solare, che sono a loro volta confrontati con dati chimici e meteorologici raccolti in simultanea sul posto da altri progetti di ricerca finanziati dal PNRA. Incrociando queste informazioni è possibile riconoscere la composizione e la provenienza delle particelle, associarle a specifici eventi di trasporto, e in definitiva comprendere meglio il loro effetto sul clima. Le loro proprietà ottiche differiscono in modo significativo a seconda della loro origine e dal fenomeno che ne ha causato il trasporto. Le particelle rilevate sono composte principalmente da sale dell’oceano, sebbene un contributo sia dato anche da frammenti minerali delle sabbie desertiche.

“Grazie all’alta risoluzione temporale delle misure, nell’arco di un anno sono state osservate significative fluttuazioni nel carico di aerosol, ma soprattutto delle sue proprietà ottiche. Oltre un terzo delle particelle sono infatti state depositate durante brevi eventi di subsidenza delle masse d’aria, verificatisi durante l’inverno (corrispondente ai mesi estivi nel nostro emisfero). Questa intermittenza suggerisce che la concentrazione di aerosol misurabile nelle carote di ghiaccio sia una stima inaccurata della concentrazione media effettiva in atmosfera e che, di conseguenza, il suo contributo climatico sia sovrastimato quando si hanno a disposizione unicamente campioni glaciologici integrati nel tempo” conclude Llorenç Cremonesi, uno degli autori dello studio.

Entrambi gli studi sono stati svolti in collaborazione con il laboratorio EuroCold Lab dell’Università di Milano-Bicocca e con il supporto del CNR (stazione Ny-Ålesund alle Svalbard) e delle stazioni italiane del PNRA. Ny-Ålesund è il luogo in cui Aldo Pontremoli, fondatore dell’allora Istituto di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, si recò nel 1928 per svolgere studi in area artica con la spedizione guidata da Umberto Nobile, venendo poi coinvolto nel tragico epilogo. Il dipartimento di Fisica della Statale, dedicato proprio ad Aldo Pontremoli, prosegue con le spedizioni di ricerca scientifica nelle zone polari, nel solco tracciato dal suo fondatore, pioniere dell’esplorazione artica.

Innovation Under the Arctic Snow: The winner of the 2025 SIOS Innovation Award

How does sunlight move through snow, and what does that mean for climate, ecosystems and life itself beneath the frozen surface?

These are the questions that inspired Luca Teruzzi, Postdoctoral Researcher in the Instrumental Optics group of the Physics Department at the University of Milan, who was announced as the winner of the 2025 SIOS Innovation Award during the Svalbard Science Conference in Oslo.

The award recognises Teruzzi’s pioneering project “Snow Physical properties and Assessment of Radiative transfer in the snowpacK” (SPARK) to design and validate a custom optical probe for measurement of light propagation, snow stratigraphy and grain size directly in the field: a completely new experimental approach which will help scientists to understand the complex interplay between light, ice, photochemical and biological activity: critical knowledge for predicting Arctic climate feedbacks, ecosystem responses, and broader Earth-system dynamics.

The system will first be tested in the EuroCold Laboratory at the University of Milano-Bicocca before deployment in field campaigns in Ny-Ålesund, Svalbard. The probe allows remote monitoring and the simultaneous measurement of many snow physical parameters, reducing the need of physical sampling and environmental disturbance while enhancing biological and climate monitoring across the Svalbard Observing System.

“Snow is more than a white blanket,” says Luca Teruzzi. “It’s a living interface that connects radiation, chemistry, and life. This project aims to bring laboratory-grade precision to the real Arctic environment.”

The evaluation panel praises the project for its “innovative hardware development for monitoring radiative transfer in snow cover” and its “high scientific potential that embodies the spirit of innovation despite technical risk.”

The reviewers highlighted the project’s capacity to improve biological monitoring within the Svalbard observing system and to contribute to more sustainable Arctic research methods.

“The SIOS Innovation Award celebrates creativity and technical courage in Arctic Earth System Science” says Heikki Lihavainen, Director of SIOS Knowledge Centre. “Luca Teruzzi’s work exemplifies how targeted innovation can enhance scientific insight while reducing environmental impact.”

The award, worth 400 000 NOK, supports early-stage innovations that strengthen long-term Arctic observation and reduce the environmental footprint of research in Svalbard.

The winning project is a collaboration between the Instrumental Optics group at the University of Milan, the glaciology group and the EuroCold facility at the University of Milan-Bicocca, the Ca’ Foscari University of Venice and the Norwegian Polar Institute. Support will also be given by the Institute of Polar Sciences of the National Research Council of Italy.

Link: Innovation Under the Arctic Snow: The winner of the 2025 SIOS Innovation Award | sios-svalbard.org

StartCup Lombardia: premiati i progetti della Statale CLEAR e SATENLIGHT

Conclusa la 23°edizione della competition organizzata da Regione Lombardia e MUSA scarl.

CLEAR e SATENLIGHT sono le startup dell’Università degli Studi di Milano vincitrici degli Startup Days 2025, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia, MUSA Scarl e Federated Innovation MIND, con il supporto delle Università e degli incubatori universitari lombardi. L’Ateneo milanese si conferma tra i più attivi in tema di generazione di innovazione e creazione di impresa derivante da ricerca accademica.

StartCup Lombardia, giunta alla sua 23° edizione, e organizzata da Regione Lombardia e MUSA scarl, ha premiato i progetti più promettenti nati o connessi alle università e agli incubatori lombardi. Due premi su quattro sono stati vinti dall’Ateneo milanese, che si aggiudicano 25mila euro ciascuna. Entrambe le startup parteciperanno al PNI – Premio Nazionale dell’Innovazione 2025 che si terrà a Ferrara in dicembre, rappresentando Regione Lombardia nelle categorie di riferimento.

SatEnlight ha vinto nella categoria Industrial e, inoltre, ha ricevuto il premio speciale di euro 20.000 messo a disposizione da Thales Alenia Space S.p.A.

SatEnlight sviluppa sistemi avanzati di comunicazione ottica per applicazioni satellitari, tecnologia che utilizza vortici ottici, ovvero fasci di luce dotati di momento angolare orbitale (OAM). Si tratta di un progetto imprenditoriale del dipartimento di Fisica e finanziato da Galaxia-Obloo Ventures, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo di nuove imprese dedicate al settore dell’Aerospazio.

Questa proprietà permette di moltiplicare la capacità di trasmissione dati e di aumentare la sicurezza del link, grazie alla possibilità di codificare informazioni in diversi stati di OAM difficili da intercettare o replicare.

L’obiettivo della startup è quello di realizzare una piattaforma di comunicazione ottica ad alte prestazioni, scalabile e integrabile nei futuri ecosistemi spaziali e terrestri, con l’ambizione di diventare un riferimento europeo nel settore e stabilire un nuovo standard per le comunicazioni del futuro.

“La vittoria alla StartCup Lombardia rappresenta molto più di un premio: è un riconoscimento al lavoro del nostro team e un punto di svolta per il futuro di SatEnlight. La competizione è stata davvero impegnativa e resa ancora più stimolante dall’altissimo livello delle altre startup in gara, che hanno contribuito a creare un ambiente di sfida sano e ricco di innovazione”, commenta Matteo Vismara, CEO di SatEnlight.

Questo risultato ci permette di accelerare lo sviluppo tecnologico, rafforzare le collaborazioni con l’ecosistema dell’innovazione e avvicinarci alla fase di validazione industriale. Grazie alle tecnologie basate sui vortici ottici e sul momento angolare orbitale, possiamo spingere oltre i limiti attuali delle comunicazioni ottiche e aprire nuove opportunità applicative nel settore spaziale e terrestre.

Il team del progetto imprenditoriale è composto da: Matteo Vismara, Founder e CEO di SatEnlight, Msc in Fisica e MBA candidate, Matteo Mirigliano, Founder e CTO di SatEnlight, PhD in Fisica, Marco Potenza, Co-Founder e Advisor di SatEnlight, docente Fisica e direttore di “CIMaINa”, Bruno Paroli, Co-Founder e Advisor di SatEnlight, docente di Fisica, Paolo Milani, Co-Founder e Advisor di SatEnlight, docente Fisica e Direttore del dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, Antonio Alessandrino, Advisor di SatEnlight e Mirko Siano, Advisor di SatEnlight.

Link: StartCup Lombardia: premiati i progetti della Statale CLEAR e SATENLIGHT | La Statale News

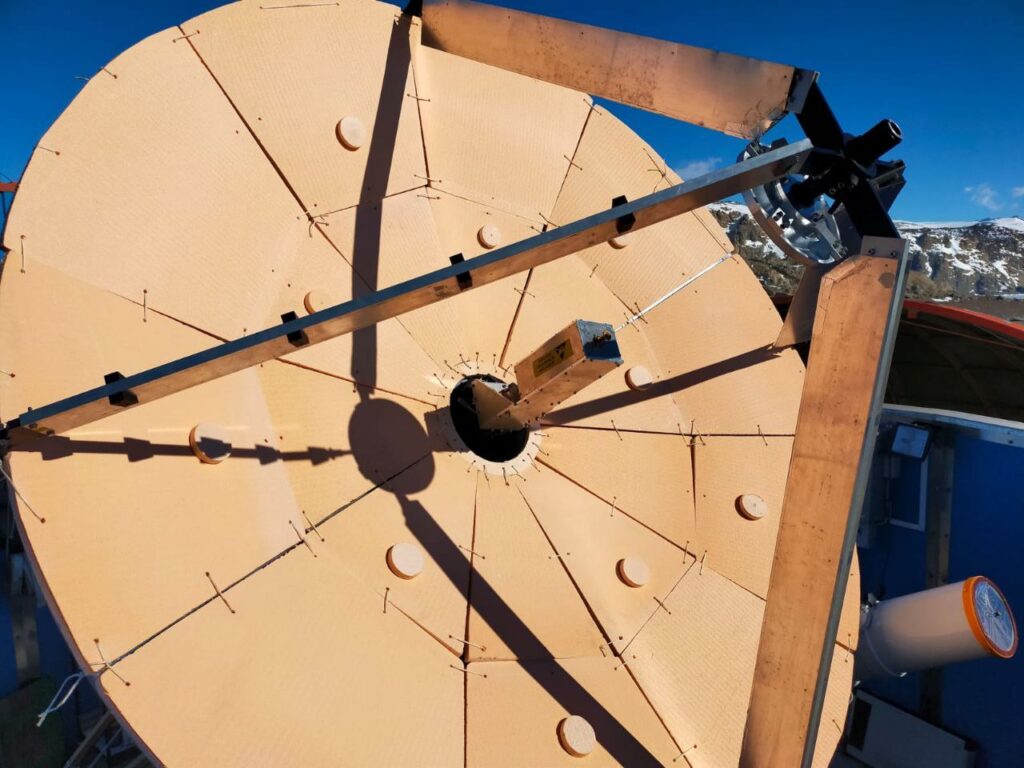

SOLARIS: solar radio images from the new italian observatory in Antarctica

The Solaris Observatory is an innovative scientific and technological project, aimed at developing a continuous monitoring system of the Sun at high radio frequencies for studies of fundamental physics, space climatology and Sun-Earth interactions.

Thanks to the collaboration of several national scientific institutions, it was possible to obtain the first results just over a year after the project approval.

In fact, after the splendid work carried out in the field by Francesco Cavaliere and Luca Teruzzi (UNIMI) and Andrea Passerini (UNIMIB), during the 40th Italian expedition in Antarctica, it was possible to put the OASI telescope of the Italian Mario Zucchelli station back into operation, succeeding to obtain the first solar maps at 95 GHz. One of the phenomena observed was the active region that produced the New Year’s aurora, also visible at our latitudes.

“The ability to monitor, understand and predict the mutable solar phenomena and their significant impact on the space environment and our planet is a challenge that is becoming increasingly important,” says Alberto Pellizzoni, INAF astrophysicist and scientific director of the Solaris project, who continues: “To address this challenge, it is necessary to invest in transforming and improving existing instruments […] to develop space weather dedicated services.”

The project is in the framework of the National Antarctic Research Program (PNRA) and is being supported by various INAF offices (Cagliari, Bologna, Trieste, Milan), the University of Milan, the University of Milan-Biccocca, Sapienza University of Rome, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Ca’ Foscari University, the Italian Space Agency, the Italian Air Force and the CNR. It pertains the installation of radio receivers on small 2.6-meter single-dishe antennas already present in Italian bases in Antarctica, with which it will be possible to study solar activity by monitoring, for example, coronal flares and helping to forecast possible geomagnetic storms.

Francesco Cavaliere and Marco Potenza, from the Physics Department of the University of Milan, say: “We are finally seeing the first results of a long project that we have been working on for almost ten years, after the PNRA asked us to take charge of the infrastructures at the two bases. […] The success of this first phase confirms also the importance of the activities carried out here in Milan, where we have a prototype telescope with which to validate all the procedures and solve most of the problems before goiing to the Pole”.

For Massimo Gervasi, professor at the University of Milan-Bicocca and member of the Physical Science Group of the SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), “Solaris represents one of the PNRA’s flagship projects in the field of astrophysical research and one of the most promising astrophysical programs operating in the polar areas at an international level”. And continues “it will help to better understand the physical phenomena that underlie solar energetic emissions”.

Thanks to optimal sky visibility conditions such as those in Antarctica, Solaris will be the only installation to offer continuous solar monitoring at high radio frequencies, allowing to observe the chromospheric activity, searching for flares and coronal mass ejections. The continous monitoring system will allow to identify precursor signals of geomagnetic storms, which could interfere with ground-based and space technologies. Furthermore, the strategic position of Solaris will allow us to observe our star for over 20 hours per day during the Antarctic summer. In order to offer continuous solar monitoring throughout the year, Solaris will use the antenna at the Testa Grigia Climate Observatory of the CNR, at 3500 meters above sea level, in the Aosta Valley and others at various stations in Scandinavia and other Arctic regions.

Internet nello spazio sempre più vicino grazie a una tecnologia sviluppata in Statale

L’innovativa tecnologia è stata sviluppata e brevettata nel Laboratorio di Strumentazione ottica del dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”.

uattro milioni di euro di finanziamento da parte del Ministero dell’Università e Ricerca per quattro anni di progetto finalizzato a valorizzare una tecnologia del tutto innovativa che permette di inviare grandi quantità di informazione tra terminali lontani tra loro anche migliaia di chilometri e l’elaborazione immediata dell’informazione mediante metodi di calcolo non convenzionale.

Si tratta del progetto condotto presso il Laboratorio di Strumentazione ottica del dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” dell’Università Statale di Milano, sede di una nuova invenzione che si colloca nell’ambito dello sviluppo di trasmissioni verso e tra satelliti per lo sviluppo di internet nello spazio, già in fase di realizzazione, che nei prossimi anni richiederà reti dinamiche e riconfigurabili distribuite su decine di migliaia di terminali in orbita.

Il progetto – guidato da Marco Potenza, docente di Ottica e applicazioni – si articolerà in diverse fasi durante le quali saranno validate le tecnologie necessarie per collegare tra loro terminali di comunicazione ottica e a radiofrequenza che si scambieranno informazioni tramite fasci particolari, noti come vortici ottici. I vortici hanno la caratteristica di poter essere sovrapposti tra loro senza mescolare l’informazione che viene codificata in ciascuno di essi, permettendo così di moltiplicare la quantità di informazione trasmessa all’interno del singolo canale di comunicazione.

“L’interesse verso questa soluzione non è nuovo – ci racconta il professor Potenza – ma la novità sta nell’aver individuato per la prima volta un metodo per distinguere diversi vortici sovrapposti senza la necessità di raccogliere tutto il fascio che li costituisce. Da qui l’idea di applicare il metodo per le telecomunicazioni a grande distanza, dove i fasci di luce diventano inevitabilmente molto grandi e di conseguenza un ricevitore non può raccoglierli completamente. In particolare, le connessioni tra i satelliti nelle moderne costellazioni rivolte a realizzare Internet nello spazio rappresentano uno dei più naturali campi di applicazione di questa innovativa tecnologia”.

Durante il progetto, i ricercatori testeranno con prove al suolo o in volo diversi dimostratori sia ottici che a radiofrequenza, per arrivare a realizzare test di trasmissione nei quali saranno inviati segnali sottoforma di vortici da un satellite fino a una stazione a terra che sarà in grado di distinguere i diversi canali trasmessi simultaneamente.

“Il nostro progetto – prosegue Marco Potenza – non si limita a questo, perché utilizzando un altro brevetto sempre scaturito dal nostro gruppo sarà realizzato anche un sistema di classificazione dell’informazione a velocità estremante elevate, mediante una soluzione di calcolo del tutto non convenzionale, basata su un approccio che riproduce le modalità con cui i neuroni del nostro sistema nervoso gestiscono l’informazione”.

Oltre alle applicazioni in orbita, il gruppo di Fisica dell’Università Statale sta affrontando anche il problema della trasmissione ottica attraverso l’atmosfera, che distorce i fasci di luce e rende le connessioni tra la terra e lo spazio più complesse. A questo scopo è dedicato SatEnlight, un progetto imprenditoriale, avviato recentemente e in fase di “proof of concept”, finanziato da Galaxia-Obloo Ventures, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo di nuove imprese dedicate al settore dell’Aerospazio.

A Marco Potenza il premio Focus “Raymond Zreick”

Prendete pellicola da cucina, cartoncino, una lente d’ingrandimento, spilli, collant, lamette da barba… Insomma, materiali che si possono trovare facilmente in casa. E, con un po’ di fantasia, mettete in piedi un laboratorio di ottica di livello universitario. È quello che ha fatto durante la pandemia Marco Potenza, professore associato al Dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano per gli studenti del suo Laboratorio di Ottica, insegnamento della laurea triennale di Fisica. In questo modo i ragazzi hanno potuto svolgere a casa propria, in autonomia e in sicurezza, gli esperimenti del corso.

Messi alla prova. E proprio per questa capacità di inventiva e per la visione di una scienza che deve essere accessibile a tutti, anche nei momenti di difficoltà, che quest’anno abbiamo assegnato a Potenza il II Premio Focus “Raymond Zreick” per la tecnologia e l’innovazione, che gli è stato consegnato dal direttore Raffaele Leone domenica 5 novembre nel corso di uno dei moltissimi eventi del Focus Live 2023. «Il fatto che i ragazzi abbiano dovuto “arrangiarsi” e fare tutto da soli con pochi mezzi ha fatto nascere in loro un’inventiva che spesso in un laboratorio più organizzato rimane nascosta, portando a una comprensione molto più profonda dei concetti», ha spiegato Potenza, che è anche direttore del centro di eccellenze per le nanotecnologie CIMaINa.

Scienza democratica. L’idea del premio è nata lo scorso anno. Quando dopo la scomparsa nel settembre del 2022 del nostro amico e collega Raymond Zreick, per tanti anni una delle colonne portanti del sito di Focus, abbiamo deciso di ricordarlo con un premio da assegnare a personaggi del mondo della scienza che avessero qualcosa di “focusiano” in più. Potenza si occupa dello sviluppo di strumentazioni ottiche e di tecniche innovative basate sullo scattering della luce e applicabili nei campi più vari, dalla medicina all’analisi delle carote di ghiaccio, dalla fisica dell’atmosfera all’astrofisica, come ha raccontato nel suo intervento al Focus Live. Ma sono state la sua curiosità e la sua visione “democratica” della scienza che ci hanno indotto a premiarlo. Una visione che si sposa perfettamente con gli interessi del nostro Raymond, che amava la tecnologia ma era sensibile anche alle tematiche dell’ambiente, dell’energia e del sociale.

Link: Il premio Focus a un laboratorio di ottica fai-da-te – Focus.it

Così facciamo luce sulle polveri in Artico – La Statale in missione nella stazione “Dirigibile Italia“ del CNR

“Il clima è primaverile, siamo intorno ai -10-15 gradi centigradi: tra pochi giorni il sole non tramonterà più. Ci sono dei colori stupendi: montagne che si accendono di rosso, l’azzurro del mare e del cielo in contrasto con le montagne innevate”. A rispondere in diretta dall’Artide e da Ny Alesund – l’avamposto abitato più settentrionale del Pianeta, a quasi 79 gradi di latitudine a Nord della Norvegia e a mille chilometri dal Polo – è Marco Potenza, professore del dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli della Statale di Milano. È al timone della spedizione, nonché inventore della strumentazione – realizzata in collaborazione anche col laboratorio Eurocold della Bicocca – che sono andati a installare lì, in quella terra abitata da duemila anime (solo temporaneamente, non possono restare tutta la vita) e da tremila orsi bianchi (al punto che vige l’obbligo di girare con fucile al seguito per sicurezza, sperando di non usarlo mai) . “Qui si trova la stazione Artica “Dirigibile Italia” del Cnr che ci ospita, e che è stata fondata 25 anni fa per svolgere importanti studi, insieme a una quindicina di stazioni di altri Paesi, che condividono spazi e infrastrutture di ricerche”, spiega Potenza.

C’è chi studia il cambiamento climatico, fronte atmosfera, ghiacciai e mare, chi i movimenti millimetrici della crosta terrestre, giorno per giorno, per capire poi la posizione dei satelliti in orbita. Potenza è al lavoro col dottorando della Statale Luca Teruzzi e col tecnico del laboratorio Eurocold, Claudio Artoni, nella stazione che prende il nome dal dirigibile del Generale Nobile, con cui nel 1928 sorvolò per la seconda volta il Polo Nord prima di finire distrutto non lontano dalle Svalbard: tra i dispersi, storia vuole, vi era il fisico Aldo Pontremoli, fondatore del dipartimento della Statale. “Siamo qui per misurare atmosfera e neve con questo strumento – racconta Potenza –: un’unità illumina con un laser le polveri sottili per capire come si comportano, come agiscono sul bilancio energetico del pianeta, se riflettono e lo raffreddano o se, al contrario, assorbono la luce, scaldandolo”. L’ipotesi è che le polveri siano responsabili del maggiore riscaldamento globale che si riscontra in Artico. Tra un anno – confrontando la mole di dati, precisi al millisecondo – si potranno tirare le fila. Lo stesso strumento, basato sulla metodologia innovativa chiamata “Spes“ (sviluppata tutta a Milano), tre anni fa è stato posizionato da Potenza in Antartide, nella base Concordia: presto mostrerà i primi risultati. C’è stata la pandemia in mezzo, a rallentare e interrompere anche le spedizioni. “Oggi siamo qui in tantissimi, tanto è il desiderio e la necessità di recuperare”, conferma lo scienziato senza nascondere un’altra sfida: “Mi piacerebbe cominciare a formare persone pronte a questo tipo di spedizioni”.